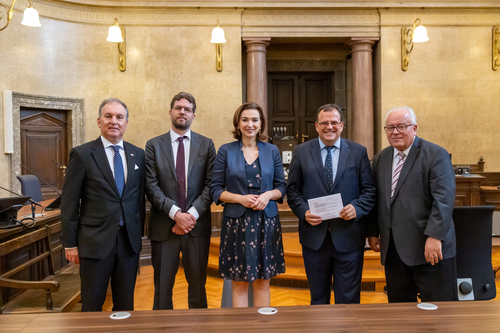

Eröffnung der Dauerausstellung "Man kann sie direkt sterben hören"

Am 25.06.2024 eröffnete die neue Dauerausstellung zur Gedenkstätte für die Opfer der NS-Justiz "Man kann sie direkt sterben hören" im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) kuratierte zusammen (Friedrich Forsthuber, Andreas Kranebitter und Claudia Kuretsidis-Haider) mit dem Verein Justizgeschichte und Rechtsstaat und Unterstützung des Justizministeriums die Ausstellung, die den Widerstand in seiner ganzen Bandbreite, die nationalsozialistische Unrechtsjustiz, ihre Strukturen, die Täter, aber auch die Opfer sowie die schleppende Aufarbeitung der Justizverbrechen nach 1945 zum Thema hat.

Die Eröffnungsrede hielt dabei der DÖW-Leiter MMag. Dr. Andreas Kranebitter. Dr. Winfried R. Garscha sprach im Namen der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände und Widerstandskämpfer:innen zum Werdegang und der Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte.

Beide Reden finden Sie in Gänze nachfolgend zum Nachlesen:

„Man kann sie direkt sterben hören …“

Rede zur Eröffnung der Dauerausstellung im Landesgericht für Strafsachen Wien am 25.06.2024 von DÖW-Leiter Andreas Kranebitter

Die Hinrichtungen

„Meine allerliebsten Eltern! Meine liebe Mutter und Vater! Mit einer ein Meter langen Stahlkette am linken Fuß und rechter Hand seit 2. November 1942 gefesselt, schreibe ich Euch diesen meinen letzten offenen Brief, denn ich weiß, es geht mit mir zu Ende.“ Das schrieb der Widerstandskämpfer Robert Kurz in einem aus der Haft geschmuggelten Brief im Jänner 1943 seinen Eltern. Kurz war in der sozialdemokratischen Jugendbewegung aktiv gewesen, hatte sich 1934 den Kommunisten angeschlossen und wurde 1941 verraten und verhaftet. Er wurde im November 1942 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Ich zitiere weiter: „Am Dienstag […] kommt ihr noch einmal zu Besuch und ich fühle, es wird zum letzten Male sein! Man lässt uns hungern und nur in dünnen Kleidern halbnackt, jetzt im Winter die Haare geschoren, monatelang auf den Tod warten. Wo und in welchem Lande hat man ‚Politische‘ so behandelt? Wo und seit wann hat man derartige politische Vergehen mit dem Tode bestraft? Was man mit uns macht, ist nackter Mord. Ich drücke Euch allen noch einmal die Hand zum letzten Male. Lebt wohl! Euer Burli, Euer Sohn. Mutter, es bricht mir das Herz.“

Wie Robert Kurz, der am 28. Jänner 1943 hingerichtet wurde, starben über 1.200 Personen hier, im damaligen Landgericht. 640 von ihnen können dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zugerechnet werden: dem organisierten und individuellen Widerstand; dem kommunistischen, katholischen, monarchistischen, sozialdemokratischen Widerstand; dem Widerstand in den Betrieben wie in der Wehrmacht; der Opposition und dem allein, zu zweit, zu Hause oder auf offener Straße geäußerten Unmut über die NS-Herrschaft.

Die Hinrichtungen dauerten meist wenige Sekunden und verliefen, wie zynisch in den Protokollen festgehalten wurde, „ohne Besonderheiten“. Der evangelische Gefängnispfarrer Hans Rieger, der manche Verurteilte auf ihrem letzten Weg begleitet hatte, beschrieb diese letzten Minuten folgendermaßen: „Von hinten legte sich eine Hand über die Augen des Opfers, links und rechts packten kräftige Hände zu, im Laufschritt ging es nach schneller Beiseiteschiebung eines Vorhangs durch eine offene Tür in einen waschküchenähnlichen Raum, und schon hallte durch das Gerichtszimmer und weithin durch den Korridor des Armesündertraktes der dumpfe Aufschlag des niedersausenden Fallbeils.“

„Man kann sie direkt sterben hören …“ Diesen Satz hat Hans Rieger überliefert. Er stammt von dem Widerstandskämpfer Alfred Svobodnik, der im November 1942 hier hingerichtet wurde. Auch Käthe Sasso, die im Landesgericht inhaftiert war und voriges Jahr von uns gegangen ist, erinnerte sich an diese Worte.

Dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist der Gedenkraum gewidmet, der 1967 im ehemaligen Hinrichtungsraum eingerichtet wurde. Im Raum finden sich die Namen von 536 hingerichteten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, 1993 ergänzt um die Erinnerung an die 1943 hingerichteten Kärntner Sloweninnen und Slowenen.

Erinnerungszeichen sind Zeichen der Zeit und damit nicht korrigierbar. Der Gedenkort wird in seiner historisch gewachsenen Form erhalten, aber durch historische Kontextualisierungen in der Ausstellung „Man kann sie direkt sterben hören…“ im Vorraum zum ehemaligen Hinrichtungsraum ergänzt. Diese Ergänzungen sind schon aufgrund des neuesten Stands der biografischen Forschung notwendig, aber auch weil sich die Definition von Widerstand über die Jahrzehnte ändert, Gegenstand gesellschaftspolitischer und juristischer Debatten ist. Erst mit der 2009 erfolgten Anerkennung der Desertion ermöglichte die Republik etwa ein offizielles Gedenken an die Opfer der NS-Militärjustiz.

Widerstand

Die Ausstellung umfasst drei Kapitel – im ersten wird der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in seiner ganzen Bandbreite dargestellt, wie er von der NS-Justiz verfolgt wurde und für so viele mit der Hinrichtung im Landesgericht endete. Im zweiten Kapitel wird auf die Unrechtsjustiz eingegangen, die Strukturen, die Täter, aber auch auf die Opfer, die nicht dem Widerstand zugerechnet werden können. Im dritten Kapitel wird schließlich die Nachkriegszeit thematisiert, die schleppende Aufarbeitung der Justizverbrechen nach 1945.

Im Kapitel Widerstand erzählen wir beispielhaft für die Hunderten, die hier ermordet wurden, einzelne Biografien: Etwa jene des Rechtsanwaltsanwärters Jakob Kastelic, der eine Freiheitsbewegung zur Wiederherstellung Österreichs gegründet hatte und dafür hingerichtet wurde. Und die Geschichte von Anni Gräf, die sich mit 15 Jahren dem Kommunistischen Jugendverband anschloss, Mitgliedsbeiträge einsammelte und Flugschriften verschickte. Sie wurde nach der „Verordnung zum Schutze gegen jugendliche Schwerverbrecher“ als Erwachsene behandelt und hingerichtet – im Alter von 18 Jahren.

Auch der Kärntner Slowene Hanzi Oraže war erst 17 Jahre alt, als ihm vorgeworfen wurde, seine desertierten Freunde nicht verraten zu haben und ihnen einmal Wein und Bier gebracht zu haben. Er wurde vom Volksgerichtshof als „schon ausgewachsener Schwerverbrecher“ denunziert und mit zwölf anderen Kärntner Sloweninnen und Slowenen im April 1943 hingerichtet. Desertiert war auch der Eisenerzer Automechaniker Johann Bachler im Oktober 1943. Er nahm Kontakt mit der Österreichischen Freiheitsfront auf und versteckte sich in der Obersteiermark. Bachler wurde verraten, im Mai 1944 zum Tode verurteilt und im Februar 1945 hier enthauptet.

Wir erzählen die Geschichte derOrdensfrau Helene Kafka, nach ihrem Franziskanerinnen-Ordensnamen „Schwester Restituta“, nach ihrem Temperament „Schwester Resoluta“ genannt. Sie hatte regimekritische Soldatenlieder aufgeschrieben und vervielfältigt. Ein Arzt denunzierte sie. Schwester Restituta wurde wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tod verurteilt und hingerichtet.

Und wir erzählen von den vielen Formen des individuellen Widerstandes, der von Akten der Menschlichkeit über das Abhören von „Feindsendern“ bis zur Kritik am Kriegsverlauf reichte – nach dem Kriegssonderstrafrecht vom Volksgerichtshof als „Wehrkraftzersetzung“ in vielen Fällen mit dem Tod bestraft. Eines der Opfer war Wolfgang Pogner, Laborant in einer Lackfabrik und nach den rassistischen Nürnberger Gesetzen „Mischling 1. Grades“. Pogner hörte ausländische Radiosender und verfasste Flugblätter, die er etwa mit „Wiener, erschlagt die braunen Bluthunde!“ schloss. Er wurde im Dezember 1944 hingerichtet.

Hinter allen640 der 1.219 Namen stehen solche Geschichten des Widerstandes, an die wir erinnern wollen. Und ebenso wollen und müssen wir über die andere Hälfte der Hingerichteten sprechen, die ebenfalls nach NS-Unrecht verurteilt worden waren. Denn es war eine Unrechtsjustiz, die gegen unterschiedlichste angebliche Staats- und Volksfeinde vorging.

Justiz als Terrorinstrument

Die NS-Justiz, davon handelt das zweite Kapitel, war ein Instrument der Diktatur. Sie kannte keine Unabhängigkeit, keine rechtsstaatlichen Grenzen, sie bot niemandem ein faires Verfahren. Nach 1945 gelang es Juristen oft, sich hinter dem Rechtspositivismus zu verstecken und die Verbrechen auf Polizei und SS abzuwälzen, als wäre die Justiz nicht ebenso am staatlich organisierten Massenmord beteiligt gewesen. Doch sie war nicht nur eine politische Justiz, die Gegner*innen nach Delikten wie Hochverrat, Landesverrat und Wehrkraftzersetzung hinrichten ließ, sie war auch eine politisierte Justiz, die Delikte wie homosexuelle Handlungen und Diebstahl unerbittlich verfolgte und damit politisierte. Sie verurteilte Menschen nach der Gewohnheitsverbrecherverordnung und der Volksschädlingsverordnung, nach der Gewaltverbrecherverordnung, der Kriegssonderstrafrechtsverordnung und dem rassistischen Polenstrafrecht mit dem Tode – meist vor den „Sondergerichten“, aber auch vor ordentlichen Gerichten und Militärgerichten.

Auch von diesen Opfern erzählen wir, etwa von Franz Doms, der wegen homosexueller Handlungen verurteilt und als „Gewohnheitsverbrecher“ hingerichtet wurde. Durch seine sexuelle Orientierung hatte er sein Recht auf Teilnahme an der Volksgemeinschaft verwirkt, meinte der NS-Staat. Oder von Mathias Trimal, der wegen Einbruchsdiebstahl in Verdunkelungszeiten zum Tode verurteilt wurde. Auch er wurde hier nicht „zu Recht“ hingerichtet. Denn auch Verbrechen an Verbrechern sind Verbrechen.

Deswegen nennt die Namensliste alle Hingerichteten im Zeitverlauf, wobei die dem Widerstand Zurechenbaren grafisch hervorgehoben sind. Diese Hervorhebung ist wichtig, um die nationalsozialistische Gleichmacherei der Opfer zu brechen. Die Betonung der einen kann aber nicht das Verstecken der anderen bedeuten. Niemand hatte ein faires Verfahren, niemand wurde hier zu Recht hingerichtet. Jungen Generationen müssen wir in aller Klarheit vermitteln, dass die Todesstrafe in einem Rechtsstaat kein staatliches Recht sein kann.

Justiz und Polizei waren nicht getrennte, sondern kommunizierende Gefäße, sie waren arbeitsteilige Mörder. Die Formulierungen in Gesetzen und Urteilen sprechen eine eindeutige Sprache – vom „Bedürfnis nach gerechter Sühne“, von „besonders gefährlichen Staatsfeinden“, von der „Einheit von Front und Heimat“, das Willensstrafrecht des Täters jenseits der Tat – all das macht die Willkür deutlich. Der Terror hatte System, der Terror war das System. Die NS-Justiz hat ihre Mittel nicht nur exzessiv genutzt, sie war der Exzess.

Gerade deswegen ist es so wichtig, in einem dritten Kapitel die Aufarbeitungen nach 1945 zu thematisieren. Den wenigen leuchtenden Beispielen derer, die wie Otto Hochmann, nach dem Krieg Vizepräsident des Straflandesgerichts Wien, einen Unterschied machen wollten, stehen die vielen Beispiele derer gegenüber, die sich anpassten oder freudig mitmachten, die nicht zur Verantwortung gezogen wurden und in der Nachkriegszeit ihre Justizkarrieren fortsetzten. Davon handelt die zweite Ausstellung, die heute eröffnet wird, die „Akte Rosenburg“. Von diesem Themenbereich wird auch ein Pilotprojekt handeln, das die Frau Justizministerin kürzlich beim DÖW in Auftrag gegeben hat.

Die Nachkriegszeit ist kein Epilog, weder der Ausstellung, noch der NS-Geschichte. Sie ist ein Bestandteil ihrer Aufarbeitung. In der Nachkriegszeit wurden den Angehörigen der Hingerichteten weitere Wunden zugefügt – die Suche nach den Leichen ihrer Verwandten wurde geradezu torpediert, die Gräber der Ermordeten in der der Gruppe 40 vernachlässigt. Die Republik Österreich hat ihre Verantwortung für die Toten des Widerstands, für die im Landesgericht Hingerichteten, lange nicht wahrgenommen. Das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten geändert. Der heutige Tag ist auch ein Zeichen dieser nachhaltigen Kursänderung.

Schluss

Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Expertinnen und Experten, viele engagierte Personen waren an dieser Ausstellung in irgendeiner Form beteiligt. Es ist kein Geheimnis, wir haben viel und hitzig diskutiert. Letztlich, davon bin ich überzeugt, wollen wir aber dasselbe: Erstens die Würdigung aller Facetten des Widerstandes, zweitens den Hinweis auf die gesamte Bandbreite der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz und drittens die Thematisierung des Umgangs und Nicht-Umgangs unserer Republik mit diesem Erbe.

Ich danke daher allen Beteiligten, für Texte und Bilder, für Austausch und Diskussionen, für wissenschaftliche Vorarbeiten und mündliche Überlieferungen. Ich danke dem Justizministerium für die Initiative, ich danke dem unermüdlichen Landesgerichtspräsidenten Fritz Forsthuber für seine langjährigen Bemühungen um diesen Ort, ich danke meinem Team im DÖW, der Co-Kuratorin und Co-Leiterin der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz Claudia Kuretsidis-Haider, unserer Archivarin Ursula Schwarz, die die Liste wieder und wieder überprüft hat, und Christine Schindler für das umsichtige Lektorat. Hervorheben möchte ich auch das Grafikbüro Fuhrer für die ausgezeichnete und würdige Gestaltung und die Geduld mit uns.

Und ich danke Ihnen allen. Diese Ausstellung ist ein gemeinsames Werk, und wir hoffen, dass sie bei möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern nachhaltig aufklärend wirken wird.

Der lange Weg zur Gedenkstätte

Rede von Friedl Garscha, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände und WiderstandskämpferInnen, zur Eröffnung der Dauerausstellung im Landesgericht für Strafsachen Wien am 25. Juni 2024

Die Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände und WiderstandskämpferInnen, für die ich hier sprechen darf, wurde zwar erst gegründet, als die Messingtafeln mit den 536 Namen der zwischen 1942 und 1945 geköpften Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen im Hinrichtungsraum schon angebracht waren; den drei seit 1968 in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Verbänden war es aber zuvor schon ein gemeinsames Anliegen gewesen, eine solche Würdigung zu erreichen. 1965 hatten Vertreter der ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten, der Sozialistischen Freiheitskämpfer und des KZ-Verbands von der Bundesregierung ein Ende der Vernachlässigung des politischen Widerstands verlangt. Die Neugestaltung des „Weiheraumes“, wie die Hinrichtungsstätte damals genannt wurde, war ein gemeinsamer Erfolg. Bei der Eröffnung am 8. Mai 1967, sprach namens der drei Opferverbände die SPÖ-Abgeordnete Rosa Jochmann, ehemals Häftling im Frauen-KZ Ravensbrück. Sie erinnerte an die Angst derer, die ihre Hinrichtung erwarteten, „aber auch das Durchringen zu jener Stunde, wo man weiß, daß das Opfer, das man bringt, nicht umsonst gewesen ist“. Für die Männer und Frauen des politischen Widerstandes war diese Überzeugung, so Jochmann, ein Ergebnis der „sieghafte[n] Gewißheit, daß jede Barbarei den Todeskeim in sich selbst trägt, daß Ideen nicht im Blute ertränkt werden“. Sie erinnerte aber auch an die „tiefe Sorge“ der Hingerichteten „um ihre Hinterbliebenen, um ihre Familien“. Und sie forderte die anwesenden Vertreter der Bundesregierung – unter ihnen Bundeskanzler Klaus und Finanzminister Schmitz – auf, „endlich die bescheidenen Forderungen der Opfer und ihrer Hinterbliebenen zu erfüllen“. Diesen Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, war eines der Anliegen, die im Jahr darauf zur Bildung der Arbeitsgemeinschaft führten. Das andere Anliegen war die Bewahrung des Andenkens an den Widerstand, der jahrelang kleingeredet oder überhaupt geleugnet worden war. Und das traf auf den katholisch-konservativen ebenso wie auf den kommunistischen Widerstand zu, ganz zu schweigen von den als „Banditen“ beschimpften Partisanen oder den als „Drückeberger“ verachteten Wehrmachtsdeserteuren, auch wenn sie sich dem Widerstand anschlossen hatten. Zu den von Rosa Jochmann erwähnten „bescheidenen Forderungen“ gehörte z.B., dass die Behörden der demokratischen Republik Österreich bei der Überprüfung der Berechtigung zum Empfang einer Opferfürsorgerente nicht die Diktion der Nazi-Barbarei übernahmen. Es war damals noch nicht so lange her, dass beispielsweise der Witwe des 1944 bei Eisenerz erschossenen Heinrich Kohnhauser, einem Mitglied der Partisanengruppe, die sich „Österreichische Freiheitsfront“ nannte, die Opferrente verweigert wurde. Mit der Überprüfung beauftragte die Opferfürsorgebehörde ausgerechnet einen Gendarmen, der 1944 bei der Ausforschung der letzten noch in Freiheit verbliebenen Partisanen der „Österreichischen Freiheitsfront“ mitgewirkt hatte. Das Ergebnis seiner Nachforschungen war vorhersehbar. Während es im Gesetz hieß, als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich seien Personen anzusehen, die […] „gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialismus mit der Waffe in der Hand gekämpft“ hätten, nahm der ermittelnde Beamte an, dass es – ich zitiere – „sich im vorliegenden Falle um eine eigenmächtige, nicht auf politische Gründe zurückzuführende Dienstabwesenheit von Wehrdienstangehörigen“ gehandelt habe.Aber zurück zu den Räumlichkeiten, deren Neugestaltung der Anlass unserer Veranstaltung ist.

Im Frühjahr 1949 erreichte eine Delegation der drei Opferverbände unter Beiziehung eines Architekten eine Einigung mit Landesgerichtspräsident Otto Nahrhaft bezüglich des Ausbaues des ehemaligen Hinrichtungsraumes als Gedenkstätte. Im Oktober 1950 erklärte der Landesgerichtspräsident den Opferverbänden, warum nichts passiert sei. Das Bundeskanzleramt hatte sich in einer schriftlichen Stellungnahme gegen den Plan der Opferverbände ausgesprochen, da es in Österreich ohnehin schon genügend Gedenkstätten gäbe. Und außerdem lehnte SPÖ-Justizminister Otto Tschadek, ehemals Marinerichter der Deutschen Wehrmacht, eine Übernahme der Kosten ab. Die Delegation bestand auf der Besichtigung des Raumes und musste feststellen, dass dieser seit langem als Lagerraum für die Dienstkleidung der Justizwachebeamten verwendet wurde. Der KZ-Verband verlangte auf der Titelseite seiner Zeitschrift „Neue Mahnruf“ von Bundeskanzler Leopold Figl, die Entscheidung des Bundeskanzleramts rückgängig zu machen. Doch der Raum blieb ein Depot der Justizwache.

Anfang Juli 1951 fand in Wien der Gründungskongress der Fédération Internationale des Résistants, der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, statt. Die Delegierten wollten im Landesgericht einen Kranz niederlegen, woraufhin eilig der Hinrichtungsraum in eine Gedenkstätte umgewandelt wurde. Die Kranzniederlegung am 2. Juli erfolgte durch einen italienischen Delegierten, dessen sieben Söhne als Partisanen hingerichtet worden waren. Doch noch während der Kongress tagte, wurde die Gedenkstätte bereits wieder in ein Depot verwandelt.

Vereinzelt fanden noch Gedenkveranstaltungen in dem Raum statt – das Foto einer solchen Gedenkveranstaltung im November 1957 ist links vor dem Eingang zur Gedenkstätte zu sehen. Allerdings dauerte es bis zum Jahre 1967, bis die Forderung der Opferverbände nach einer würdigen Gedenkstätte endlich umgesetzt wurde.Die Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände und WiderstandskämpferInnen war in den Diskussionsprozess, dessen Ergebnis die heute eröffnete Ausstellung im Vorraum zum Hinrichtungsraum ist, eingebunden. Es waren teilweise sehr kontroversielle Diskussionen, in denen es uns als Vertretung der Nachkommen des politischen Widerstandes ein wichtiges Anliegen war, dass der auf Initiative der Opferverbände 1967 gestaltete Gedenkort „Hinrichtungsraum“ mit den Messingtafeln der 536 Namen in dieser Form erhalten bleibt. Für die Ausgestaltung des Vorraumes wurde in den Diskussionen ein Kompromiss gefunden, der den aktuellen Forschungsstand ebenso berücksichtigt wie die Sorgen der Nachkommen der hier hingerichteten WiderstandskämpferInnen.

Namens der drei Opferverbände möchte ich allen Beteiligten, der Justizverwaltung, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und Landesgerichtspräsident Friedrich Forsthuber für die Neugestaltung danken. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen diesen wichtigen Gedenkort besuchen werden.

<< Weitere Beiträge aus der Rubrik "Neues"

English

English Termine

Termine Neues

Neues