Jüdisches Leben vor der Delogierung

Im Rahmen des Projektes „Jüdisches Leben vor der Delogierung. Die Erfassung der Wohnadressen von Shoah-Opfern im Raum Niederösterreich und Wien“, das aus den Mitteln des Sozialministeriums gefördert wurde, wurden die Wohnadressen der jüdischen Bevölkerung zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ im März 1938 im Raum Niederösterreich und Wien durch einen Abgleich mit den Opferdatenbanken des DÖW und intensive Archivrecherchen ermittlet. In der Online-Opferdatenbank des DÖW waren bisher die letzten Wohnadressen der Holocaust-Opfer vor ihrer Deportation und Ermordung verzeichnet, die sich oft in „Sammelwohnungen“ in immer kleiner werdenden Gebieten entlang des Wiener Donaukanals befanden. Ziel des Projektes war es, die tatsächlichen Wohnadressen dieser Opfer vor dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland im März 1938 zu ermitteln und in einer Datenbank für Anfragen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind diese Daten auch für die wissenschaftliche Forschung und für Erinnerungsprojekte im öffentlichen Raum von großer Bedeutung. Im Rahmen des Projekts wurde eine Reihe von Kurzbiographien erstellt, die das Leben und die Zwangsumsiedlung von Holocaustopfern aus Wien und Niederösterreich veranschaulichen.

Kurzbiographien zum Raum Niederösterreich

Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland lebten etwa 8.100 Jüdinnen und Juden in den 15 Kultusgemeinden Niederösterreichs. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 wurde aufgrund von Ausschreitungen ein Großteil von ihnen zur Flucht nach Wien gezwungen oder dorthin vertrieben. Der Verlust der eigenen Wohnung durch Delogierungen und Zwangsumsiedlungen wurde für viele Jüdinnen und Juden zu einem ersten einschneidenden Verfolgungserlebnis.

Adele Hauser (1892 – 1942)

Adele Hauser wurde am 24. Dezember 1892 als Tochter des Kaufmanns Markus Schlesinger und seiner Frau Katharina in Gars am Kamp geboren. Ihr Vater betrieb in Gars ein Geschäft für Leder- und Rohproduktenhandel.[1] 1922 heiratete sie in Wien-Brigittenau den aus Wien stammenden Leder- und Textilkaufmann Otto Hauser, der nach der Heirat im Geschäftshaus des Schwiegervaters in Gars am Kamp einen Handel mit Strick- und Wirkwaren führte.[2] Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS- Deutschland im März 1938 lebte Adele Hauser mit ihrem Mann im gleichen Haus am Hauptplatz 91 in Gars am Gamp.[3]

Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Österreichs wurden Adele und Otto Hauser gezwungen, von Gars nach Wien zu ziehen. Von hier aus versuchten sie vergeblich, ihre Auswanderung in die USA zu organisieren.[4] Die letzte Wohnadresse von Adele Hauser und ihrem Mann lag in der Unteren Augartenstraße 39/6 in Wien-Leopoldstadt. Am 14. Juni 1942 wurde das Ehepaar Wien nach Sobibor deportiert. Etwa 950 der 1.000 Deportierten dieses Transportes wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft in Sobibor vergast, darunter auch Adele Hauser. Ihr Mann Otto Hauser wurde am 9. Juli 1942 in Majdanek ermordet.

Hugo Weinmann (1883 – 1944)

Hugo Weinmann wurde am 16. März 1883 als Sohn des Kaufmanns Leopold Weinmann und seiner Frau Betty in Mistelbach geboren. Sein Vater führte ein Gemischtwarengeschäft in Mistelbach an der Ecke Hauptplatz/Hafnerstraße[5]. Seine Schulzeit sowie seine Ausbildung verbrachte er in Mistelbach und Wien. Mit 30 Jahren heiratete er 1913 in der Synagoge Neudeggergasse in Wien-Josefstadt die um zwei Jahre jüngere in Mährisch Budweis geborene Irma Freund. 1914 übertrug ihm sein Vater das Geschäft in Mistelbach.[6] Während des Ersten Weltkrieges diente er als Leutnant im Train der österreich-ungarischen Armee und wurde Ende 1914 „in Anerkennung seiner umsichtigen Tätigkeit“ zum Oberleutnant befördert.[7] 1914 kam seine Tochter Hansi zur Welt, 1922 wurde seine Tochter Trude (Gertrude) geboren. In der Zwischenkriegszeit lebte die Familie in Mistelbach, wo Hugo Weinmann das Gemischtwarengeschäft weiterführte. Die Familie war in der Gemeinde stark verankert und spendete auch immer wieder für öffentliche Einrichtungen wie die örtliche Feuerwehr.[8] Hugo Weinmanns Tochter Hansi erkrankte schwer und verstarb 1936.[9] Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 verlor er sein Geschäft, dessen Adresse inzwischen auf Adolf-Hitler-Platz 27 umgeändert wurde. 1938 versuchte er vergeblich eine Ausreise nach Australien für sich und seine Familie zu organisieren.[10]

Im Zuge der Zwangsumsiedlung der Jüdischen Bevölkerung Österreichs musste die Familie nach Wien umsiedeln. Hugo Weinmanns Tochter Trude gelang die Flucht ins Exil. Seine letzte Wohnadresse vor seiner Deportation lag in der Rembrandtstraße 18/14. Das Haus, in dem sich sogenannte „Sammelwohnungen“ befanden, wurde zur letzten Wohnadresse für 59 Personen vor ihrer Deportation und Ermordung. Hugo Weinmann und Irma Weinmann wurden am 9. Oktober 1942 von Wien ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Am 9. Oktober 1944 wurden beide von Theresienstadt nach Auschwitz überstellt und dort unmittelbar nach der Ankunft ermordet.[11] Ihre Tochter Trude überlebte den Holocaust im Exil und verstarb mit 101 Jahren in Israel.

Julius Baumsteiger (1904 – 1942)

Julius Baumsteiger wurde am 27. April 1904 als Sohn des Schneiders Philipp Baumsteiger und seiner Ehefrau Berta in Enzelsfeld bei Baden geboren. Wie auch seine Geschwister machte er nach Beendigung der Pflichtschule eine Ausbildung zum Schneider. Nach einer dreijährigen Lehrzeit arbeitete er 14 Jahre als Schneidergehilfe und schloss anschließend seine Meisterprüfung ab. Er arbeitete im Betrieb seines Vaters als Schneider und war daneben zunehmend als Schauspieler tätig.[12] Julius Baumsteiger blieb ledig und lebte zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 mit seinen Schwestern Frida und Malvine in der Beethovengasse 5 in Baden bei Wien.[13]

Im Zuge des Novemberpogroms wurde er verhaftet und am 15. November 1938 nach Dachau überstellt.[14] Seine Familie bemühte sich um Ausreisemöglichkeiten und finanzielle Unterstützung für seine Auswanderung, um seine Entlassung aus dem Konzentrationslager zu ermöglichen. In einem Brief an die IKG Wien setzte sich auch die Jüdische Fürsorge Baden bei Wien für eine finanzielle Unterstützung seiner Ausreise ein: „Da sich die Angehörigen in äusserst schlechten finanziellen Verhältnissen befinden, wird gebeten diesen Ansuchen gefl. stattgeben zu wollen, wodurch es möglich sein wird auch diesen Volljuden aus Dachau freizubekommen.“[15] Julius Baumsteiger wurde am 10. Juni 1939 entlassen und kehrte nach Baden zurück.[16] Er bemühte sich weiterhin um eine Auswanderung und suchte beim Hilfsverein der Juden in Deutschland um Unterstützung für eine Auswanderung nach Shanghai an.[17]

Im Zuge der massenhaften Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Österreichs wurde Julius Baumsteiger nach Wien umgesiedelt. Er lebte gemeinsam mit zwei seiner drei Schwestern und seinen Eltern in einer sogenannten Sammelwohnung in der Zirkusgasse 27 in Wien-Leopoldstadt. Das Haus wurde für 98 österreichische Jüdinnen und Juden zur letzten Wohnadresse vor ihrer Deportation und Ermordung. Am 15. Februar 1941 wurde Julius Baumsteiger von Wien nach Opole deportiert. Nur vier Tage später wurden seine Schwestern Malvine, Helene und Frieda sowie seine Eltern Philipp und Berta Baumsteiger von Wien nach Kielce deportiert. Julius Baumsteiger und seine gesamte Familie wurden im Holocaust ermordet.

Oskar Jaul (1898 – ?)

Oskar Jaul wurde am 7. Oktober 1898 als ältester von drei Söhnen des Kaufmannes Elkan Heinrich Jaul und seiner Gattin Gisela in Wien geboren.[18] Er war Kaufmann und führte ab 1933 ein Geschäft für Modewaren, Scheider- und Modistenzubehör am Karlsplatz in Baden.[19] Oskar Jaul war ledig und lebte vor dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland in der Braitnerstraße 4 in Baden bei Wien. Hier teilte er sich eine Zweizimmerwohnung mit Küche mit seinem jüngeren Bruder Egon, der seit einigen Jahren arbeitslos war. Mit dem „Anschluss“ musste er Konkurs anmelden, das Geschäft und sein Vermögen wurden liquidiert.

Oskar Jaul wurde am 7. Oktober 1898 als ältester von drei Söhnen des Kaufmannes Elkan Heinrich Jaul und seiner Gattin Gisela in Wien geboren.[18] Er war Kaufmann und führte ab 1933 ein Geschäft für Modewaren, Scheider- und Modistenzubehör am Karlsplatz in Baden.[19] Oskar Jaul war ledig und lebte vor dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland in der Braitnerstraße 4 in Baden bei Wien. Hier teilte er sich eine Zweizimmerwohnung mit Küche mit seinem jüngeren Bruder Egon, der seit einigen Jahren arbeitslos war. Mit dem „Anschluss“ musste er Konkurs anmelden, das Geschäft und sein Vermögen wurden liquidiert.

Oskar Jaul und sein Bruder Egon wurden im Zuge des Novemberpogroms 1938 festgenommen und in das KZ Dachau eingewiesen. Nach der Haftentlassung 1939 war er arbeitslos und auf Unterstützung durch Angehörige, Freunde und die IKG Wien angewiesen. Seinem Bruder Egon gelangte die Flucht nach Palästina, während sich Oskar Jaul vergeblich um eine Ausreise nach Italien bemühte.[20] Seinem jüngsten Bruder Felix gelang 1939 die Flucht über Belgien, wo er in Merksplas bei Antwerpen interniert war, nach Großbritannien. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Österreichs musste Oskar Jaul nach Wien umsiedeln und lebte in der Lessinggasse 17 in Wien-Leopoldstadt. Seine letzte Wohnadresse vor der Deportation war die Novaragasse 9.

Im Oktober 1939 wurde Oskar Jaul für einen Transport nach Nisko eingereiht. Am 18. Oktober 1939 beschrieb er seinem Bruder Felix seine aussichtslose Lage vor der Deportation: „Lieber Bruder, es ist hier eine Aktion im Gange alle J. [Juden] nach Polen zur Colonisation zu senden bis 55 J. [Jahre]. War schon für den Transport eingeteilt und in letzter Minute zurückgestellt worden, da ich für den ersten Transp. nicht tauglich war. Komme erst bei dem 2. dran, vermutlich im November. Mir ist alles schon egal. Zweck ist, die J. von Wien wegzuhaben.“[21]

Am 27. Oktober 1939 wurde Oskar Jaul nach Nisko deportiert und anschließend Richtung Deutsch-Sowjetische Demarkationslinie vertrieben. Er gelangte nach Lemberg, wo er in einer Massenunterkunft unterkam.[22] 1940 wurde er in ein sowjetisches Arbeitslager in der Gorki-Region deportiert, wo sich seine Spur verliert. 1960 wurde Oskar Jaul für tot erklärt.[23]

Therese Sax (1911 – 1942)

Therese Sax (auch: Sachs) wurde am 7. Jänner 1911 als Tochter des Zahntechnikers Arthur Sax und seiner Frau Katharina Sax geboren. Die Familie lebte in der Frauenbergstiege 6 in Krems. Seit 1934 lebte Therese Sax im gleichen Haus mit dem 1910 in Krems geborenen Anstreichergehilfen Alois Dörr zusammen. Dem unverheirateten Paar wurde 1935 der Sohn Alois geboren, 1937 die Tochter Jamilla.

1938 bemühte sich Therese Sax um Unterstützung bei der IKG Wien für eine Auswanderung nach Mexiko. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Österreichs wurde Therese Sax im Dezember 1939 mit ihren Kindern nach Wien-Leopoldstadt umgesiedelt. Vor ihrer Deportation mussten sie in einem sogenannten „Judenhaus“ in der Rotensterngasse 23 leben. Das Haus wurde für 170 Personen zur letzten Wohnadresse vor der Deportation und Ermordung.

Ihr Lebensgefährte Alois Dörr, der als „Arier“ galt, wurde aufgrund seiner Beziehung mit Therese Sax am 11. Oktober 1938 verhaftet und verbrachte mehrere Tage in Untersuchungshaft. Am 8. März 1939 wurde er vom Kreisgericht Krems wegen „Rassenschande“ zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ab 14. August 1939 war er im Gefangenenhaus in Krems, ab 26. Oktober 1939 in Dieburg (Hessen) inhaftiert. Nach seiner Entlassung wurde er der Wehrmacht überstellt.

Am 28. Oktober 1941 wurde Therese Sax mit ihren Kindern von Wien ins Ghetto Litzmannstadt deportiert. Sie lebten dort in der Blattbinderstraße 32/3. Die Familie wurde im Zuge der Deportationen von Jüdinnen und Juden aus Westdeutschland im Mai 1942 von Litzmannstadt ins Vernichtungslager Chełmno/Kulmhof deportiert und dort unmittelbar nach der Ankunft ermordet. Ihr Partner Alois Dörr überlebte den Krieg trotz schwerer Verwundung. Er starb 1963.

Kurzbiographien zu Kündigungen aus den Wiener Gemeindebauten

Im Sommer 1938 kündigte die Stadt Wien allen jüdischen Bewohner*innen von Gemeindewohnungen die Mietverträge. [24] Da das „Rote Wien“ zwischen 1919 und 1934 rund 65.000 Gemeindewohnungen errichten ließ, hatte diese Maßnahme weitreichende Folgen. Insgesamt wurden 2.400 jüdische Hauptmieter*innen delogiert - mit ihren Angehörigen betraf dies rund 3.600 Personen. Sie wurden in bereits von Jüdinnen und Juden bewohnte Häuser umgesiedelt, wodurch es zu einer ersten räumlichen Konzentration jüdischen Wohnraums in Wien kam. Die Kündigung aus den Gemeindebauten steht am Anfang der Massenumsiedlungen in Wien und nahm daher für die Recherche bei der Erstellung von Kurzbiographien eine zentrale Rolle ein.

Alois Huth (1896 – 1942)

Alois Huth wurde am 26. Februar 1896 in Wien als Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Mähren geboren. Von 1915 bis 1918 diente er in der österreichisch-ungarischen Armee und war am rumänischen Kriegsschauplatz eingesetzt. Er wurde verwundet und galt fortan als teilweise Kriegsinvalide. In den 1920er Jahren arbeitete er als Zuckerbäckergehilfe. 1923 heiratete er seine Frau Feige (Fanni) Gruber. Ihre erste Tochter Thea wurde 1924 geboren, zwei Jahre später wurde die Tochter Herma geboren. 1926 wurde der Familie von der Stadt Wien eine kleine Gemeindebauwohnung im neu errichteten Pernestorferhof in Wien-Favoriten zugewiesen. Die Wohnung bestand aus einem Zimmer und einer Küche. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland verlor Alois Huth seine Arbeit. Im Mai 1938 füllte er bei der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien einen Auswanderungsfragebogen aus, in der Hoffnung, Unterstützung für die Flucht nach Palästina zu erhalten. Die Stadt Wien kündigte seinen Mietvertrag mit 31. Juli 1938. Am 16. Juli 1938 wandte sich Alois Huth an Gauleiter Bürckel und schilderte seine prekäre Situation als Kriegsinvalide und Arbeitsloser:

Alois Huth wurde am 26. Februar 1896 in Wien als Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Mähren geboren. Von 1915 bis 1918 diente er in der österreichisch-ungarischen Armee und war am rumänischen Kriegsschauplatz eingesetzt. Er wurde verwundet und galt fortan als teilweise Kriegsinvalide. In den 1920er Jahren arbeitete er als Zuckerbäckergehilfe. 1923 heiratete er seine Frau Feige (Fanni) Gruber. Ihre erste Tochter Thea wurde 1924 geboren, zwei Jahre später wurde die Tochter Herma geboren. 1926 wurde der Familie von der Stadt Wien eine kleine Gemeindebauwohnung im neu errichteten Pernestorferhof in Wien-Favoriten zugewiesen. Die Wohnung bestand aus einem Zimmer und einer Küche. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland verlor Alois Huth seine Arbeit. Im Mai 1938 füllte er bei der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien einen Auswanderungsfragebogen aus, in der Hoffnung, Unterstützung für die Flucht nach Palästina zu erhalten. Die Stadt Wien kündigte seinen Mietvertrag mit 31. Juli 1938. Am 16. Juli 1938 wandte sich Alois Huth an Gauleiter Bürckel und schilderte seine prekäre Situation als Kriegsinvalide und Arbeitsloser:

“Ich bin Jude, und als solcher wurde ich per 1. August 1938 [aus] meiner Wohnung, die sich in einem Neubau der Gemeinde Wien befindet, gekündigt. Ich wohne mit meiner Familie, die aus Frau und zwei unmündigen Kindern im Alter von 14 und 12 Jahren besteht, seit dem Jahre 1926 dort und haben wir uns bis nun nichts zuschulden kommen lassen. [...] Wenn ich jetzt noch dazu obdachlos wäre, würde das Maß voll sein und wüßte [ich] nicht aus noch ein.”

Durch eine Intervention des Hilfsverbands der jüdischen Kriegsopfer, Invaliden, Witwen und Waisen in Wien konnte der Räumungstermin um einige Monate verschoben werden. Am 20. Oktober 1938 musste die Familie schließlich ihre Wohnung verlassen. Anschließend lebten sie in einer Barackensiedlung in der Hasenleiten in Wien-Simmering. Im Zuge des Novemberpogroms 1938 wurde Alois Huth verhaftet und nach Dachau transportiert, wo er bis Jänner 1939 inhaftiert war. Im November 1939 wurde er von der Gestapo Wien erkennungsdienstlich erfasst. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde auch die Familie Huth gezwungen, in ein „Judenhaus“ in der Tandelmarktgasse 5A in Wien-Leopoldstadt zu ziehen. Das Haus wurde für 49 Personen zur letzten Wohnadresse vor ihrer Deportation und Ermordung. Am 15. Februar 1941 wurde die Familie mit dem ersten Transport von Wien nach Opole deportiert. In einem Brief von Thea Huth vom 9. März 1942 aus dem Ghetto Opole an ihren Onkel Ignaz Herschl in Wien, der aufgrund seiner „Mischehe“ nicht deportiert wurde, beschreibt sie das Ableben ihrer Eltern und über das Schicksal weiterer Verwandter:

„Meine Lieben! Es wird Euch wundern, von mir Post zu erhalten. Leider sind es traurige Vorfälle. Wie Ihr ja wohl wissen werdet, ist meine l.[iebe] Mutter im April gestorben. Seither bin auch ich schwer krank im Spital gelegen u. bin mit einem Haar auch schon mehr drüben als hier gewesen. Als ich noch sehr geschwächt in mein sogenanntes Zuhause, also zu Vater kam, lag er schwer krank darnieder. Er mußte schließlich auch in das Spital, wo er am [unleserlich] Jänner an vorzeitiger Artherienverkalkung starb. 14 Tage später starb nun Tante Berta u. Onkel Otto liegt seit 14 Tagen auch im Spital. Von Tante Olga kamen 2 Karten mit dem Vermerk ‚Adressat verzogen’ zurück u. was dies bedeutet, kann ich bei mir ja denken. [...] Ich bin ja noch jung u. möchte diese schwere Zeit doch gerne überleben, dazu könnt aber nur Ihr mir verhelfen. Ich werde Euch immer dankbar sein. Bitte laßt recht bald von Euch hören.“

Thea, Herma, Fanni und Alois Huth kamen alle im Holocaust um.

Chaja (Klara) Daz (1892 – 1942)

Chaja (Klara) Daz wurde am 3. Februar 1892 in Rozwadów bei Stalowa Wola als Tochter von Abraham Moszkowicz und seiner Frau Laje geboren.[25] Im September 1922 heiratete sie den aus Dynów stammenden Tapezierer Jakob Daz in der Polnischen Schul in der Leopoldstadt[26]. Das Ehepaar lebte in einer Wohnung in der Arnezhoferstraße 7, in der 1923 auch ihr Sohn Wilhelm geboren wurde[27]. In den 1920er Jahren bezog die Familie eine Gemeindewohnung bestehend aus Zimmer, Kabinett und Küche in der Lorystraße 40/2/2 im Karl-Höger-Hof in Simmering[28]. In der Hoffnung auf eine Ausreisemöglichkeit füllte Jakob Daz im Frühsommer 1938 für sich und seine Familie einen Auswanderungsfragebogen an der IKG Wien aus.[29]

Mit 31. Juli 1938 kündigte das städtische Wohnungsamt der Familie Daz die Gemeindewohnung.[30] Nach der Räumung der Wohnung wurden Chaja Daz und ihre Familie in eine Baracke in der Hasenleiten (Hasenleitengasse 6/8, Baracke 30/5) umgesiedelt.

Am 27. Oktober 1939 wurde Chaja Daz‘ Ehmann nach Nisko deportiert.[31] Er kam im Holocaust um.[32] Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde auch Chaja Daz gezwungen, in ein „Judenhaus“ in der Großen Schiffgasse 9 in Wien-Leopoldstadt zu ziehen. Das Haus wurde für 34 Personen zur letzten Wohnadresse vor ihrer Deportation und Ermordung. Am 14. Juni 1942 wurde Chaje Daz nach Sobibor deportiert, wo sie unmittelbar nach der Ankunft vergast wurde.[33] Ihr Sohn Wilhelm Daz konnte im Oktober 1938 über Triest nach Palästina flüchten[34], wo er in der Britischen Armee diente. Nach dem Krieg ließ er sich in Tel Aviv nieder.[35]

Hermine Steiner (1908 – 1943)

Hermine Steiner wurde am 4. März 1908 als jüngstes von fünf Kindern des Kaufmanns David Kolbuszower aus Brody in Galizien und seiner Frau Chaje in Wien geboren.[36] Auf Grund der katastrophalen Ernährungssituation in Wien nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie 1920 im Zuge der Kinderverschickungen wie ca. 65.000[37] Kinder aus Österreich zu Pflegeeltern in den Niederlanden geschickt.[38]

Hermine Steiner wurde am 4. März 1908 als jüngstes von fünf Kindern des Kaufmanns David Kolbuszower aus Brody in Galizien und seiner Frau Chaje in Wien geboren.[36] Auf Grund der katastrophalen Ernährungssituation in Wien nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie 1920 im Zuge der Kinderverschickungen wie ca. 65.000[37] Kinder aus Österreich zu Pflegeeltern in den Niederlanden geschickt.[38]

Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre arbeitete Hermine Kolbuszower als Modistin in Wien. 1936 Jahre heiratete sie im Leopoldstädter Tempel den zwei Jahre älteren Wiener Juwelier und Uhrmacher Karl Steiner.[39] Hermine Steiner erhielt in dieser Zeit eine Wohnung der Gemeinde Wien in der Engerthstraße 230,[40] in der sie mit ihrem Ehemann und ihrem Bruder Ernst lebte. Die Wohnung bestand aus einem Zimmer, zwei Kabinetten, einem Vorzimmer und einer Küche.[41] Ihr Ehemann Karl Steiner führte im gleichen Gemeindebau ein Uhren- und Juwelengeschäft.[42]

In der Hoffnung, das Land verlassen zu können, füllte das Ehepaar im Mai 1938 einen Auswanderungsfragebogen bei der IKG Wien aus. Demnach hofften sie nach Australien, Belgien oder in die Niederlande emigrieren zu können. Hermine Steiners Schwester, Frieda Rosenblüth, lebte in Antwerpen, ihre früheren Pflegeeltern aus dem Jahr 1920 lebten in Amsterdam.[43] Am 15. Juni 1938 wurde ihr Sohn Peter geboren.[44] Mit 31. Juli 1938 kündigte das städtische Wohnungsamt Hermine Steiner die Gemeindewohnung.[45] Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren drei Geschwistern – Ernst Kolbuszower, Gisela Silberstein und Elsa Blass – gelang ihr die Ausreise nach Antwerpen zu ihrer Schwester Friederike Rosenblüth. Von dort versuchten sie ihre weitere Flucht zu organisieren. Hermine Steiners Ehemann Karl wurde am 7. September 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert. Er wurde im Holocaust ermordet. Zwischen 1942 und 1943 wurden alle vier Geschwister nach Auschwitz deportiert. Am 19. April 1943 wurde auch Hermine Steiner von Mechelen nach Auschwitz deportiert.[46] Drei belgische Widerstandskämpfer stoppten ihren Deportationszug und befreiten mehrere Gefangene. Insgesamten konnten mehr als 200 Personen flüchten. Hermine Steiner blieb im Zugwaggon zurück.[47] 879 der 1400 Häftlinge, die in Auschwitz ankamen, wurden sofort in den Gaskammern ermordet.[48] Ein großer Teil der ins Konzentrationslager deportierten starb später an den Haftbedingungen. Neben ihrem Ehemann und allen vier Geschwistern wurde auch Hermine Steiner im Holocaust ermordet. Ihr Sohn Peter überlebte den Holocaust.[49]

Mieczyslav Artur Fisch (1892 – ?)

Mieczyslav Artur Fisch wurde am 23. Juni 1892 in Lemberg geboren.[50] Er studierte Medizin und diente im Ersten Weltkrieg als Sanitätsoffizier an der Russischen Front, ab 1915 an der Italienischen Front. Für seinen Einsatz während der Isonzoschlachten erhielt er die Militär-Verdienstmedaille (Signum Laudis).[51] Nach dem Krieg heiratete er 1919 in Wien-Landstraße die um zwei Jahre jüngere Eleonore Beigel, die ebenso aus Lemberg stammte.[52] Im Juli 1924 promovierte er zum Doktor der gesamten Heilkunde[53], arbeitete anschließend als Arzt und lebte mit seiner Familie in Wien-Währing.[54]. 1928 kam Sohn Georg Heinrich zur Welt, 1930 wurde Tochter Vera Maria geboren.

Mieczyslav Artur Fisch wurde am 23. Juni 1892 in Lemberg geboren.[50] Er studierte Medizin und diente im Ersten Weltkrieg als Sanitätsoffizier an der Russischen Front, ab 1915 an der Italienischen Front. Für seinen Einsatz während der Isonzoschlachten erhielt er die Militär-Verdienstmedaille (Signum Laudis).[51] Nach dem Krieg heiratete er 1919 in Wien-Landstraße die um zwei Jahre jüngere Eleonore Beigel, die ebenso aus Lemberg stammte.[52] Im Juli 1924 promovierte er zum Doktor der gesamten Heilkunde[53], arbeitete anschließend als Arzt und lebte mit seiner Familie in Wien-Währing.[54]. 1928 kam Sohn Georg Heinrich zur Welt, 1930 wurde Tochter Vera Maria geboren.

Im August 1932 zog die Familie in eine Gemeindewohnung in der neu errichteten Wohnhausanlage der Stadt Wien in der Breitenseer Straße 110-112[55] in Wien-Penzing. Die Wohnung bestand aus einem Zimmer, zwei Kabinetten, einem Vorzimmer und einer Küche. Mit 31. Juli 1938 kündigte das städtische Wohnungsamt Mieczyslav Artur Fisch die Gemeindewohnung[56]. Die Familie wurde in eine Wohnung in der Großen Sperlgasse 7/31 in Wien-Leopoldstadt zwangsumgesiedelt.

Im Juni 1939 gelang es den Kindern Georg und Vera mit einem Kindertransport nach Großbritannien zu flüchten, wo sie den Holocaust überlebten. Mieczyslav Artur Fisch wurde am 20. Oktober 1939 mit dem ersten Nisko-Transport nach Polen deportiert. Seine Frau Eleonore war für den dritten Nisko-Transport eingeteilt und war von Ende Oktober 1939 bis zum endgültigen Aussetzen weiterer Transporte im Februar 1940 im Sammellager in der Gänsbachergasse interniert. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde auch Mieczyslav Artur Fisch gezwungen, in ein „Judenhaus“ in der Novaragasse 40 in Wien-Leopoldstadt zu ziehen. Die Adresse wurde für 220 Personen zur letzten Wohnadresse vor der Deportation und Ermordung. Eleonore Fischer wurde am 26. Februar 1941 von Wien nach Opole deportiert. Sie kam ebenso im Holocaust um wie ihr Mann Mieczyslav Artur Fisch.[57]

Kurzbiographien zu weiteren Zwangsumsiedlungen in Wien

Um die Zwangsumsiedlungen zu beschleunigen, wurde im März 1939 im Wiener Wohnungsamt das Referat „Judenumsiedlung“ eingerichtet, das Daten und Statistiken über die jüdische Bevölkerung und ihre Wohnverhältnisse sammelte. [58]

Im Frühjahr 1939 folgte eine weitere Kündigungswelle: 13.600 „arische“ Hausbesitzer wurden vom Wohnungsamt angewiesen, jüdischen Mieter*innen die Wohnung zu kündigen. Am 10. Mai 1939 trat die Verordnung zur Einführung des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden in der Ostmark in Kraft. Diese Verordnung erlaubte es „arischen“ Vermieter*innen nun auch ganz offiziell, Mietverträge mit „nichtarischen“ Mieter*innen fristlos zu kündigen. [59] Tausende Jüdinnen und Juden wurden erneut gezwungen, in Wohnungen zu ziehen, in denen bereits jüdische Familien lebten. Dies führte nicht nur zu einer räumlichen Verdichtung, sondern auch zu einer sozialen Isolierung der jüdischen Bevölkerung von der übrigen Gesellschaft. Dabei wurden jeweils Tausende jüdische Mieter*innen gekündigt und innerhalb Wiens in Gegenden umgesiedelt, die bereits einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil aufwiesen.

Bronia Lichtenstein (1886 – 1944)

Bronia Lichtenstein wurde am 29. Mai 1886 als Bronia Turteltaub in Zbarazh bei Drohobych geboren. Mit 21 Jahren heiratete sie in Drohobych den Versicherungsvertreter Manes Ber (Bernhard) Lichtenstein. 1908, 1909 und 1910 wurden die Töchter Regina und Charlotte sowie der Sohn Mundek (Max) geboren. Im Sommer 1914 flüchtete Bronia Lichtenstein mit ihrer Familie wie Hunderttausende Menschen vor der vorrückenden russischen Armee. Die Familie ließ sich in Wien nieder, wo 1918 der Sohn Heinrich geboren wurde. Bereits vor dem „Anschluss“ 1938 emigrierte ihre älteste Tochter Regine in die Niederlande, Charlotte und Max Lichtenstein emigrierten nach Palästina. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 lebte Bronia Lichtenstein mit ihrem Ehemann und ihrem jüngsten Sohn Heinrich in der Bechardgasse 23/6 in Wien-Landstraße.[60] Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde die Familie gezwungen, in die Radetzkystraße 27/9 zu ziehen. Die Familie bemühte sich um eine Emigration nach Palästina, im Dezember 1938 gelang ihnen die Flucht nach Rotterdam. Eine Weiterreise blieb ihr und ihrem Mann jedoch verwehrt. Ab Februar 1939 lebte sie in Amsterdam, wo ihre Tochter Regine lebte.[61] Im April 1939 starb ihr Mann Manes Ber Lichtenstein. Bronia Lichtenstein lebte in der Valeriusstraat 85 in Amsterdam. 1943 wurde sie im Durchgangslager Westerbork interniert. Auch hier hoffte sie auf eine Ausreise. Noch im Mai 1944 schrieb sie auf einer Postkarte aus dem Internierungslager an ihre Tochter: „Hoffentlich bin ich bald bei den Kindern.“[62] Im Jänner 1944 wurde sie von Westerbork ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Von dort wurde sie am 9. Oktober 1944 nach Auschwitz überstellt, wo sie unmittelbar nach ihrer Ankunft am 11. Oktober 1944 ermordet wurde.[63]

Frieda Lipschitz (1907 – 1943)

Frieda Lipschitz wurde am 25. Oktober 1907 in Oberstockstall bei Kirchberg am Wagram als zweites von vier Kindern des Kaufmanns Max Stagl und seiner Frau Ernestine geboren. Ihr Vater führte ab 1905 ein Geschäft in Oberstockstall 48. 1930 zog die Familie von dort nach Wien-Brigittenau, wo ihr Vater 1933 starb. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland lebte Frieda Lipschitz mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in der Brigittenauer Lände 28 und arbeitete als Lebensmittelhändlerin.

Nach dem „Anschluss“ bemühte sich die Familie um eine Auswanderung nach Amerika, später nach Shanghai. Ihr Bruder Otto, der bereits zwischen 1934 und 1938 mehrfach aus politischen Gründen inhaftiert war, wurde im Juni 1938 ins KZ Dachau eingewiesen und von dort nach Buchenwald überstellt. 1939 kam er unter der Auflage das Land zu verlassen frei und konnte ebenso wie ihr Bruder Rudolf über Belgien nach England flüchten. Ihrer Schwester Rosa gelang mit ihrem Ehemann die Flucht nach Belgien.

Frieda Lipschitz blieb bei ihrer Mutter in Wien. Anfang 1938 war sie bereits mit dem 28-jährigem Gießereibeamten Josef Lipschitz verlobt, den sie am 28. Dezember 1938 heiratete. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Österreichs wurden Frieda Lipschitz und ihr Mann gezwungen, nach Wien-Leopoldstadt zu ziehen. Ihre letzte Wohnadresse in Wien lag in der Oberen Donaustraße 65/15. Das Haus wurde für 32 Personen zur letzten Wohnadresse vor der Deportation und Ermordung.

Frieda Lipschitz und ihr Mann wurden am 15. Oktober 1941 von Wien ins Ghetto Litzmannstadt deportiert. Sie lebte dort mit ihrem Mann in der Richardstraße 3/7 und arbeitete im Hausschuhressort der „Jüdischen Selbstverwaltung“ des Ghettos. Ihr Mann Josef arbeitete im Tischlerressort. Diese Arbeitsplätze dürften sie im Mai 1942 vor den Massendeportationen aus dem Ghetto ins Vernichtungslager Chełmno (Kulmhof) bewahrt haben. Am 9. November 1942 erlag ihr Mann Josef Lipschitz den katastrophalen Lebensbedingungen im Ghetto. Frieda Lipschitz lebte später in der Buchdruckergasse 110 und arbeitete als Gürtelmacherin im Ghetto. Am 20. Oktober 1943 starb sie im Ghettokrankenhaus an einer Lungentuberkulose. Frieda Lipschitzs Brüder Fritz und Otto Stagl überlebten den Holocaust im Exil. Ihre Mutter Ernestine Stagl wurde 1942 in Treblinka ermordet, ihre Schwester Rosa wurde im August 1942 von Belgien nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Herta Mohr (1922 – 2013)

Herta Mohr wurde am 27. August 1922 als Tochter des Zimmermalers und Anstreichers Julius Mohr und seiner Frau Hilda in Wien geboren. Ein Jahr später kam ihr Bruder Leopold zur Welt. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seit etwa 1935 war ihr Vater meist arbeitslos, ihre Mutter verdiente durch aushilfsweises Bedienen dazu. Bis zu ihrer Entlassung Mitte Mai 1938 arbeitete Herta Mohr als Modistin-Lehrmädchen für einen wöchentlichen Lohn von 3 Schilling[64]. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland lebte die Familie in einer Wohnung in der Kauergasse 2/1/16 in Rudolfsheim-Fünfhaus. 1938 mussten die Familie in eine andere Wohnung (Tür 14) im gleichen Haus umziehen. Im Zuge des Novemberpogroms 1938 wurde ihr Vater Julius Mohr verhaftet und am 15. November 1938 nach Dachau überstellt.[65] Wie schwierig die Lebensbedingungen für Herta Mohr und ihre Familie in dieser Zeit waren, zeigen die Nachforschungen der IKG Wien bezüglich einer möglichen finanziellen Unterstützung der Auswanderung der Familie: „Die Wohnung besteht aus kleiner Küche (in der gegenwärtig eine Familie wohnt) und 1 Kabinett, das von der Mutter mit beiden Kindern bewohnt wird; letzteres ist ganz ärmlich eingerichtet. Geldmittel scheinen überhaupt nicht vorhanden zu sein.“[66]

Die Familie bemühte sich um eine gemeinsame Ausreise in die USA und konnte Anfang Februar 1939 in die Niederlande flüchten. Von hier aus war es nur noch den Kindern möglich, in die USA einzureisen. Herta Mohr und ihr Bruder Leopold verließen auf dem Dampfer Ilsenstein Vlissingen in den Niederlanden und erreichten am 4. März 1939 New York.

Ihre Eltern versuchten über Frankreich auszuwandern und wurden am 7. September 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert und ermordet.[67] Herta Mohr und ihr Bruder blieben auch nach Kriegsende in den USA. Herta Mohr heiratete und starb am 25. Dezember 2013 als Helen Bick-Mohr Semes in New York.

Irene Hauser (1901 – 1942)

Irene Hauser wurde am 19. März 1901 als drittes Kind des Reisenden Leopold Hacker und seiner Frau Friederike in Waidhofen an der Ybbs geboren. Bis 1917 lebte die Familie in der Steiermark, anschließend übersiedelten sie nach Wien, wo ihre Eltern bereits vor der Jahrhundertwende gelebt hatten. 1926 heiratete sie den Lithographen Leopold Hauser in der Synagoge in Wien-Josefstadt. 1936 wurde ihr Sohn Erich („Bubi“) geboren. Die Familie lebte in der Taborstraße 39a/3/46 in Wien-Leopoldstadt.

Ab Sommer 1938 begannen die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung Österreichs massenhaft in immer kleinere und engere Quartiere entlang des Donaukanals in Wien umzusiedeln. Der Verlust der eigenen Wohnung durch Delogierungen und Zwangsumsiedlungen wurde für Jüdinnen und Juden zu einem einschneidenden Verfolgungserlebnis. Irene Hauser und ihre Familie wurden in eine „Sammelwohnung“ in einem „Judenhaus“ in der Rembrandtstraße 22/1 umgesiedelt. Das Haus wurde für 121 Personen zur letzten Wohnadresse vor ihrer Deportation und Ermordung.

Irene Hausers jüngere Schwester Josefine („Pipsi“) Leurer gelang mit ihrem Mann und ihrer Tochter die Flucht nach Großbritannien. Irene, Karl und Erich Hauser wurden am 23. Oktober 1941 von Wien ins Ghetto Litzmannstadt deportiert. Ab Jänner 1942 lebten sie im Ghetto in einem Zimmer im letzten Stock eines Mietshauses in der Brzezińska 7. Ihr Mann Leopold fand Arbeit als Ziffernblattschreiber in der Uhrmacher-Juwelier-Werkstatt der Bank des Judenältesten. Ihr Leben im Ghetto war geprägt von Hunger und Krankheiten. Das Ehepaar lebte sich auseinander und ließ sich im Ghetto scheiden. Die katastrophalen Lebensbedingungen im Ghetto und das schwierige Zusammenleben mit ihrem Ehemann hielt sie ab dem 15. Juni 1942 in einem Notizbuch fest. Dieses kleine „Tagebuch“ war an ihre nach England geflüchtete Schwester adressiert. Im September 1942 wurden Irene Hauser und ihr Sohn Erich in das Vernichtungslager Kulmhof (Chełmno) deportiert und dort direkt nach ihrer Ankunft am 12. September 1942 ermordet. Ihr Mann Leopold verblieb im Ghetto, wurde später nach Auschwitz deportiert, überlebte mehrere Konzentrationslager und kehrte nach Kriegsende nach Wien zurück. Er heiratete erneut und starb 1968 in Wien.

Julie Avram (1908 – 1943)

Julie Avram wurde am 29. Dezember 1908 als zweite von drei Töchtern des Geflügelhändlers Max Frankl und seiner Ehefrau Bertha in Wien geboren. Die Familie lebte in Wien-Fünfhaus. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie als Büglerin in einer Strickereifirma. 1928 heiratete sie den aus Rumänien stammenden Lederwarenhändler Oisie Avram. 1929 wurde ihr Sohn Kurt geboren. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland lebte sie mit ihrer Familie in der Geibelgasse 24/11. Julie Avram und ihre Familie versuchten 1938 vergeblich ihre Ausreise nach Chicago zu organisieren, wo zwei Brüder ihres Ehemanns lebten. Im Zuge des Novemberpogroms wurde ihr Ehemann Oisie Avram in Wien verhaftet und am 12. November 1938 nach Dachau überstellt. Julie Avram bemühte sich um eine Ausreise für ihren Ehemann, um dadurch seine Entlassung aus dem Konzentrationslager zu ermöglichen. Am 9. März 1939 wurde Oisie Avram entlassen und konnte mit Unterstützung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) im April 1939 nach Shanghai ausreisen. Julie Avram blieb mit ihrem Sohn Kurt in Wien zurück und arbeitete für die IKG in der Ausspeise der Mittelstandsküche in der Herklotzgasse 21. Ende 1939 wurde die Ausspeisung geschlossen. Oisie Avram bemühte sich von Shanghai aus um eine Ausreise seiner Ehefrau und seines Sohnes. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurden Julie und Kurt Avram Ende 1939 in die Schiffamtsgasse 12/3 in Wien-Leopoldstadt umgesiedelt. Sie arbeitete weiterhin für die IKG Wien in der Mittelstandsküche in der Rotensterngasse. Durch diese Tätigkeit waren sie und ihr Sohn am Beginn der Massendeportationen der jüdischen Bevölkerung aus Wien im Herbst 1941 noch vor den Transporten geschützt. Am 24. September 1942 wurden beide jedoch ins Ghetto Theresienstadt deportiert und von dort aus am 23. Jänner 1943 nach Auschwitz überstellt. Von den 2029 Personen, die mit dem Transport nach Auschwitz deportiert wurden, wurden 1802 Menschen sofort nach Ankunft vergast. Auch Julie Avram und ihr Sohn Kurt dürften darunter gewesen sein. Beide kamen im Holocaust um.

Olga Schwarz (1902 – 1944)

Olga Schwarz wurde am 7. Juli 1902 als uneheliches Kind des Pressburger Reisehändlers Max Kohn und seiner Partnerin Johanna Grünstein geboren. Sie war die zweite von vier Kindern des Paares. Ein Jahr nach ihrer Geburt heirateten ihre Eltern in Pressburg.

Olga Schwarz wuchs in Wien-Floridsdorf, später in Wien-Sechshaus auf und arbeitete nach der Schulzeit als Handelsangestellte. 1932 heiratete sie im Leopoldstädter Tempel den 42-jährigen Schuherzeuger Robert Schwarz (Schreibweise auch „Schwartz“). Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an NS-Deutschland lebte das Ehepaar in der Schlosshofer Straße 2/8 in Wien-Floridsdorf.

1938 bemühte sich das Ehepaar vergeblich um eine Ausreise in ein englischsprachiges Land und vor allem nach Montevideo, wo Robert Schwarz geboren wurde. Olga Schwarz verlor ihre Arbeit und war auf eine Arbeitslosenunterstützung von 9,20 RM angewiesen, was einem heutigen Wert von 64€ entspräche. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der Jüdischen Bevölkerung Wiens mussten Olga Schwarz und ihr Ehemann in die Leopoldstadt umziehen, wo sie erst in der Taborstraße 11A, später in der Zirkusgasse 15/28 lebten. Im Oktober 1939 suchte Olga Schwarz um finanzielle Unterstützung bei der IKG Wien an, um ihre Reisepässe für eine Auswanderung zu besorgen. Bereits einen Tag nach ihrem Termin für die Abholung der Reisepässe wurde ihr Ehemann Robert Schwarz am 20. Oktober 1939 mit dem ersten Transport von Wien nach Nisko deportiert. Olga Schwarz blieb in Wien zurück.

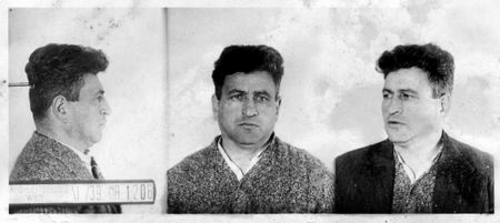

Zum Zeitpunkt der Massendeportationen von Jüdinnen und Juden lebt sie versteckt in Wien und ist an der Herstellung kommunistischer, anti-nazistischer Propaganda beteiligt. Im Jänner 1943 berichtet die Gestapo Wien über die bei einer Verhaftung vorgefundenen Schrift „Proletarier aller Länder vereinigt Euch – Nieder mit Faschismus und Krieg“, in der auf das „Wahnsinnige des Krieges“ hingewiesen und zum „Kampf aller Werktätigen gegen den inneren Feind“ aufgerufen wird. Am 27. Mai 1944 wurde Olga Schwarz in Mödling verhaftet, wo sie in der Payergasse 6 wohnhaft war. Sie wurde dringend verdächtigt, die 1943 aufgefundene illegale Schrift verfasst zu haben, sich der „Kennzeichnungspflicht für Juden entzogen zu haben“ und sich seit mehr als einem Jahr „verborgen gehalten“ zu haben. Am 27. Juni 1944 wurde sie von Wien nach Auschwitz deportiert, wo sie unmittelbar nach der Ankunft ermordet wurde.

Rita Rotter (1920 – 1941) Rita Rotter wurde am 1. Jänner 1920 als Tochter von Gerschon Rotter recte Wasserbirger und seiner Frau Ella Rotter in Wien geboren. Ihr Vater verstarb, als sie noch ein Kind war. Ihre Mutter Ella musste fortan Rita Rotter und ihren vier Jahre älteren Bruder Erich alleine erziehen und arbeitete als Kinobesitzerin, später als Verkäuferin. Die Familie lebte in der Schönbrunner Straße Nr. 110. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde die Familie gezwungen, in die Pillergasse 5 zu ziehen. Ab 1938 bemühte sich die Familie um eine Ausreise nach Nordamerika, England, Belgien oder Argentinien. Rita Rotter besuchte einen Umschulungskurs der IKG Wien zur Weißnäherin. Ihrem Bruder Erich gelang 1939 die Flucht nach Großbritannien. Rita Rotter und ihre Mutter blieben in Wien zurück. Am 23. November 1942 wurden Rita Rotter und ihre Mutter von Wien nach Kaunas deportiert.

Rita Rotter wurde am 1. Jänner 1920 als Tochter von Gerschon Rotter recte Wasserbirger und seiner Frau Ella Rotter in Wien geboren. Ihr Vater verstarb, als sie noch ein Kind war. Ihre Mutter Ella musste fortan Rita Rotter und ihren vier Jahre älteren Bruder Erich alleine erziehen und arbeitete als Kinobesitzerin, später als Verkäuferin. Die Familie lebte in der Schönbrunner Straße Nr. 110. Im Zuge der Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung Wiens wurde die Familie gezwungen, in die Pillergasse 5 zu ziehen. Ab 1938 bemühte sich die Familie um eine Ausreise nach Nordamerika, England, Belgien oder Argentinien. Rita Rotter besuchte einen Umschulungskurs der IKG Wien zur Weißnäherin. Ihrem Bruder Erich gelang 1939 die Flucht nach Großbritannien. Rita Rotter und ihre Mutter blieben in Wien zurück. Am 23. November 1942 wurden Rita Rotter und ihre Mutter von Wien nach Kaunas deportiert.

Unmittelbar nach der Ankunft am 29. November 1941 wurden alle Deportierten im Fort IX, einem Teil der alten zaristischen Befestigungsanlagen von Kaunas, die mittlerweile zu Orten regelmäßiger Massaker geworden waren, von litauischen „Hilfswilligen“ unter dem Kommando von Angehörigen des Einsatzkommandos 3 erschossen.

[1] Vgl.: Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 217 (584), Wiener Zeitung vom 24. September 1925, S. 10.

[2] Eva Zeindl, Die Israelitische Kultusgemeinde Horn. Diplomarbeit Universität Wien, 2008, S. 68.

[3] Auswanderungsfragebogen Otto Hauser, Archiv der IKG Wien, A/W 2589,94.

[4] Auswanderungsfragebogen Otto Hauser, Archiv der IKG Wien, A/W 2589,94.

[5] Adresse des Geschäftes: Hauptplatz 27/Hafnerstraße 2.

[6] Firmenprotokollierungen. Amtsblatt zur Wiener Zeitung (Nr. 164) vom 17. Juli 1914, S. 67.

[7] Bote aus Mistelbach (Nr. 51) vom 25. Dezember 1914, S. 17.

[8] Siehe etwa: Lokalnachrichten. Mistelbacher Bote (Nr. 18) vom 1. Mai 1925, S. 2.

[9] Lokalnachrichten. Mistelbacher Bote (Nr. 46) vom 13. November 1936, S. 4.

[10] Auswandererfragebogen von Hugo Weinmann vom 31. Mai 1938. Archiv der IKG Wien, A/W 2589, 98.

[11] Opferdatenbanken des DÖW.

[12] Siehe Adressbuch Baden bei Wien 1933/1934; „Hans-Walter Feier im Stadttheater“. Wiener Neustädter Zeitung Nr. 28 vom 1. Dezember 1928, S. 5.

[13] Adressbuch Baden bei Wien 1933/1934.

[14] Zugangsbuch Dachau, Häftlingsnummern 23757 - 29565. Arolsen Archives Sign. 805460003.

[15] Auswanderungsfragebogen von Julius Baumsteiger. Archiv der IKG Wien, A/W 2590,10.

[16] Schreibstubenkarten Dachau A-Z. Arolsen Archives Sign. 01010607 016.

[17] Ansuchen von Julius Baumsteiger. The archives of the Far Eastern Jewish Central Information Bureau (DALJEWCIB) Harbin-Shanghai. United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C. Sign. RG Number: RG-68.114M; The Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem (CAHJP) Sign. RI-41 DAL.

[18] Geburtsmatriken der IKG Wien.

[19] Vgl.: Badener Zeitung Nr. 49 vom 21. Juni 1933, S. 9.

[20] Auswandererfragebogen von Oskar Jaul vom 11. Mai 1938. Archiv der IKG Wien, A/W 2589,14.

[21] Brief Oskar Jauls in Wien an seinen Bruder Felix Jaul in London vom 18. Oktober 1939, DÖW 19.735.

[22] Vgl.: Postkarte Oskar Jauls aus Lemberg an Leo Broczyner in Zürich vom 18. April 1939, DÖW E 20.291 (Original Privatarchiv Jonny Moser).

[23] Todeserklärung von Oskar Jaul eingeleitet durch Felix Jaul 48 T 192/60 vom 1. Mai 1960.

[24] Siehe dazu ausführlich: Exenberger, Herbert/Koss, Johann/Ungar-Klein, Brigitte, Kündigungsgrund Nichtarier. Die Vertreibung jüdischer Mieter aus den Wiener Gemeindebauten in den Jahren 1938–1939, Wien 1996.

[25] Auswanderungsfragebogen von Jakob Daz, Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2589.

[26] Heiratsmatriken der IKG Wien.

[27] Geburtsurkunde Wilhelm Daz. Akt: DÖW-Fragebogen von Willy Chaim Daz im Rahmen des Projektes „Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer“.

[28] Kündigungsakt Jakob Datz. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[29] Auswanderungsfragebogen von Jakob Daz, Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2589.

[30] Kündigungsakt Jakob Datz. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[31] Opferdatenbanken des DÖW.

[32] Todeserklärung Jakob Daz, 48 T 1427/57, Wiener Stadt- und Landesarchiv.

[33] Opferdatenbanken des DÖW.

[34] Reisepass Wilhelm Daz, Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947, Israelisches Staatsarchiv.

[35] DÖW-Fragebogen von Willy Chaim Daz im Rahmen des Projektes „Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer“.

[36] Geburtsbuch der IKG Wien. Insgesamt bekam das Ehepaar sieben Kinder, von denen zwei Kinder kurz nach der Geburt verstarben.

[37] Isabella Matauschek, Lokales Leid – Globale Herausforderung. Die Verschickung österreichischer Kinder nach Dänemark und in die Niederlande in Anschluss an den Ersten Weltkrieg, Wien 2018, S. 127.

[38] Auswanderungsfragebogen Karl Steiner, Archiv der IKG Wien, A/W 2589,17.

[39] Heiratsmatriken der IKG Wien.

[40] Engerthstraße 230/2/7. Vgl.: Kündigungsakt Hermine Steiner. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[41] Ebenda.

[42] Abwicklung Laconia Käs. ÖStA AdR, EuRANG, 296.

[43] Auswanderungsfragebogen Karl Steiner, Archiv der IKG Wien, A/W 2589,17.

[44] Geburtsmatriken der IKG Wien.

[45] Kündigungsakt Hermine Steiner. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[46] Shoah-Opferdatenbanken des DÖW.

[47] Siehe dazu ausführlich: Marion Schreiber, Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz. Berlin, 2000.

[48] Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945, Leipzig 1989, S. 475.

[49] Schriftwechsel zur Emigration, IRO-Unterstützung. Arolsen Archives Sign. 8300690.

[50] Shoah-Opferdatenbanken des DÖW.

[51] Kündigungsakt Mieczyslaw Artur Fisch. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[52] Matriken der IKG Wien.

[53] Medizinische Klinik: Anzeigeheft Nr. 40 vom 9. Oktober 1924, S. 4.

[54] Weitlofgasse 2-4. Vgl. Auszug aus dem Historischen Melderegister zu Miecislaus Artur Fisch. Wiener Stadt- und Landesarchiv. Siehe auch: Wiener Adressbuch. Lehmanns Wohnungs-Anzeiger für Wien 1932.

[55] Breitenseer Straße 110-112/8/1. Vgl.: Kündigungsakt Mieczyslaw Artur Fisch. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[56] Kündigungsakt Hermine Steiner. DÖW, DB „Kündigungsgrund Nichtarier“.

[57] Shoah-Opferdatenbanken des DÖW.

[58] Mettauer, Philipp, Die „Judenumsiedlung“ in Wiener Sammelwohnungen 1939–1942, in: Wiener Geschichtsblätter, 73. Jg., Heft 1/2018, S 1-22, hier: S. 4.

[59] Botz, Gerhard, Wohnungspolitik und Judendeportation. Zur Funktion des Antisemitismus als Ersatz nationalsozialistischer Sozialpolitik, Wien/Salzburg 1975, S. 78.

[60] Auswandererfragebogen von Heinrich Lichtenstein vom 11. Mai 1938. Archiv der IKG Wien, A/W 2589,7.

[61] Eintrag zu Bronia Lichtenstein, Digitale Sammlung Camp Westerbork (URL: https://collecties.kampwesterbork.nl/persoon/10248409 [Stand: 28.11.2024]).

[62] Postkarte von Bronia Lichtenstein aus Westerbork an ihre Tochter Gina (Regina) Staal in Amsterdam vom 1. Mai 1943. Opferfürsorgeakt Heinrich Lichtenstein. Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA), M. Abt. 208, A 36 Opferfürsorgeakten – Entschädigungen (E), Heinrich Lichtenstein.

[63] Opferdatenbanken des DÖW; Opferdatenbank des Instituts Theresienstädter Initiative, Prag.

[64] Dies entspricht etwa 21 Euro nach Kaufkraft im Jahr 2023. Vgl.: Historischer Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank. https://finanzbildung.oenb.at/docroot/waehrungsrechner [Stand: 12.10.2024].

[65] Zugangsbuch Dachau. Arolsen Archives Sign. Signatur 805460003.

[66] Auswanderungsfragebogen Herta Mohr.

[67] Opferdatenbanken des DÖW.

English

English Termine

Termine Neues

Neues